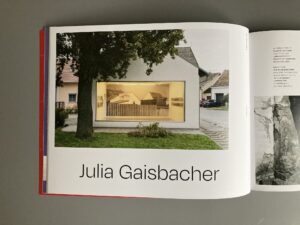

Julia Gaisbacher: Weikendorf

Photography, Publications | Mar 2025

In: EIKON. Internationale Zeitschrift für Photographie und Medienkunst 129 (2025), S. 24ff.

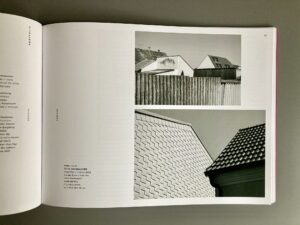

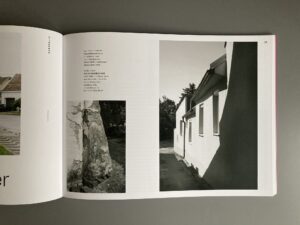

Julia Gaisbachers Aufnahmen der Weinviertler Marktgemeinde Weikendorf bilden ein Archiv der Oberflächen. In ihrem Befund sind sie eindeutig und lassen zugleich Vieles offen. Ihre Sujets sind Fassaden, Zäune, Gartentore und Brandmauern. Einst weiß gekalkt, wurden viele von ihnen in den 1960er Jahren mit Eternitplatten verkleidet – für die Ewigkeit, will man dem einstigen Markennamen für Werkstoffe aus Faserzement Glauben schenken. Nicht wenige dieser Flächen sind durchbrochen von später eingesetzten Kunststoff- oder Alufenstern, die ursprünglich kleinere Öffnungen, Dachluken und Holzfensterchen ersetzt haben mochten. Ein Fenster, eines Lagerraums vielleicht, weist Beschädigungen auf, die wie Einschusslöcher aussehen. Ein Streich? Ein Stück Mauerwerk trägt Einritzungen: „A + L“ ist hier zu lesen, andere wiederum haben ihre Zeichen mit schwarzem Marker hinterlassen. Viele Drei- und Vierecke schichten sich zu Bildern, in denen auch der Himmel Ecken hat. Es gibt in ihnen hauptsächlich Satteldächer, kaum Walmdächer. Einen Prellstein. Türen längst aufgelassener Geschäftslokale, die kreisrunde Marke eines Sturmhakens im Verputz, abblätternde Farbe.

Wie lassen sich kaum mehr sichtbare Veränderungen festhalten? Wie wirken sie nach? Und was erzählen sie über einen Ort wie Weikendorf? Gaisbachers gleichnamige Serie gleicht einer Spurensuche zu den großen agrarischen und ökonomischen Umbrüchen, die das Land und seine Architektur ab den 1960er Jahren maßgeblich geprägt haben. Der fotografischen Arbeit der 1983 in Grambach bei Graz geborenen, in Wien lebenden Künstlerin gingen ausführliche Erkundungsgänge durch den Ort und Gespräche mit Bewohner:innen voraus, außerdem Recherchen im Archiv von Weikendorf. Die Auseinandersetzung mit urbanen Landschaften, Architekturen und damit verbundenen Formen und Bedingungen des Lebens und Wohnens geht in allen Projekten Gaisbachers mit Langzeitbeobachtungen einher. So dokumentierte sie unter dem Titel One Day You Will Miss Me von 2017 bis 2022 die Auswirkungen des Immobilienentwicklungsprojekts „Belgrade Waterfront“ der privaten Investorengruppe Eagle Hills am Belgrader Save-Ufer auf die serbische Hauptstadt. Mit What Remains!?, ebenfalls ein Langzeitprojekt, widmete sich Gaisbacher von 2019 bis 2023 den Plänen für ein umfangreiches Stadtentwicklungsprojekt in Zagreb, aus dem – nicht zuletzt aufgrund von zivilen Protesten – nichts wurde, und den Folgen des Baustopps. Die positive Rolle von Architektur für Möglichkeiten des Wohnens im besten Sinne umkreiste sie in My Dreamhouse is Daydreams, einem Filmportrait der Grazer Wohnbausiedlung Gerlitzgründe des österreichischen Architekten Eilfried Huth, und der Fotoserie My Dreamhouse is not a House (beide 2019). Das in der Folge 2023 im Berliner Verlag The Velvet Cell erschienene erste Fotobuch Gaisbachers wurde für mehrere internationale Fotobuchpreise nominiert und mit der Bronzemedaille des Deutschen Fotobuchpreises 2023 ausgezeichnet.

Im Gegensatz zu den Aufnahmen der bunten Fassaden des partizipativen Grazer Wohnbauprojekts sind die Fotografien von Weikendorf schwarzweiß und bei Sonne aufgenommen: Harte Schatten lenken die Aufmerksamkeit auf die Formensprache der Häuser. Mit ihren Hell-Dunkel-Kontrasten und der Betonung des Ausschnitthaften und Ornamentalen erinnern die Bilder an die Straight Photography Paul Strands (1890–1976). Gaisbacher bezieht sich explizit auf ihn: Das Bild eines Zauns, das tableauartig die Szene des Kunstraum Weikendorf bestimmt, versteht sich als Referenz auf Strands Fotografie White Fence, Port Kent aus 1916, die ein Jahr später gemeinsam mit anderen Bildern Strands in Alfred Stieglitz’ Fotomagazin Camera Work veröffentlicht wurde. Mit der Aufnahme eines gewöhnlichen weißen Lattenzauns brach der amerikanische Fotograf nicht nur mit gängigen Vorstellungen darüber, was würdig sei, fotografiert zu werden. Der Zaun repräsentierte für Strand darüber hinaus etwas „sehr Amerikanisches“, Allgemeingültiges, wie er festhielt.[1] In der Eröffnungssequenz von David Lnychs Film Blue Velvet (1986) steht ein aus Untersicht aufgenommener grellweißer Lattenzaun vor blauem Himmel und roten Rosen schließlich für das stereotype Bild des heilen vorstädtischen Zusammenlebens.

Ähnlich wie Elfriede Mejchars Fotoserie Simmeringer Haide und Erdberger Mais (1967–1976), vermitteln auch Julia Gaisbachers Fotografien eine Vorstellung von gesellschaftspolitischen Umbrüchen und ihrem langen Fortwirken. Sie beweisen, dass Architektur etwas mit uns macht. Wieso steht der Zaun so, wie er steht? An ihrem Portrait eines Ortes besticht, dass ihre Bilder mehr sind als Dokumente: Zeitgenössische Momentaufnahme und Reflexion auf die Geschichte des fotografischen Mediums wirken zusammen.

[1] https://aperture.org/prints/the-white-fence-port-kent-1916, zuletzt aufgerufen am 10.1.2025.

Katharina Manojlovic